聚亿信息咨询发布2025年多肽药物行业深度分析:技术革新与市场格局重构

在生物医药产业创新升级的浪潮中,聚亿信息咨询最新发布的《2025-2030年多肽药物行业深度调研报告》揭示了行业发展的核心趋势——多肽药物研发正从“单一结构优化”向“智能设计平台”实现范式跃迁。报告特别指出,AI驱动的分子筛选技术已将候选化合物发现周期从传统18个月压缩至6周,这一突破性进展正在重构全球多肽药物研发的底层逻辑。

技术革新驱动产业升级

以药明康德WuXi TIDES平台为代表,通过深度学习算法精准预测多肽与靶点的结合模式,成功开发出全球首款双环肽-放射性核素偶联药物,有效突破了传统多肽药物半衰期短的瓶颈。在递送系统领域,口服多肽技术迎来里程碑式突破。2025年二季度,诺和诺德宣布其口服GLP-1受体激动剂Ⅲ期临床成功,通过纳米晶型包裹技术实现肠道靶向吸收,患者依从性较注射剂型提升3倍,直接推动糖尿病治疗市场格局重构。

临床需求催生差异化赛道

慢性病管理领域呈现“精准化+消费级”双重特征。据中研普华调研数据,肥胖症治疗领域多肽药物占比从2020年的12%跃升至2025年的37%,司美格鲁肽单品种年销售额突破200亿美元。在神经退行性疾病领域,礼来公司开发的靶向β淀粉样蛋白多肽疫苗,在阿尔茨海默病早期患者中实现62%的认知功能改善。肿瘤治疗赛道中,多肽偶联药物(PDC)正形成对抗体偶联药物的技术替代,2025年全球PDC临床试验数量同比增长47%,其中靶向CD38的多肽药物在多发性骨髓瘤治疗中展现出比达雷妥尤单抗更优的安全性。

产业链重构催生新势力

上游原料领域,国内企业已突破高端氨基酸合成技术壁垒。凯莱英通过生物催化法实现Fmoc保护基试剂规模化生产,纯度达99.8%,成本较进口产品降低35%。中游制造环节,连续流合成技术成为行业标配,诺泰生物建设的万吨级多肽固相合成产线,通过微通道反应器实现24小时连续生产,单位产能能耗降低60%,推动中国GLP-1原料药全球产能占比从2020年的23%提升至2025年的58%。

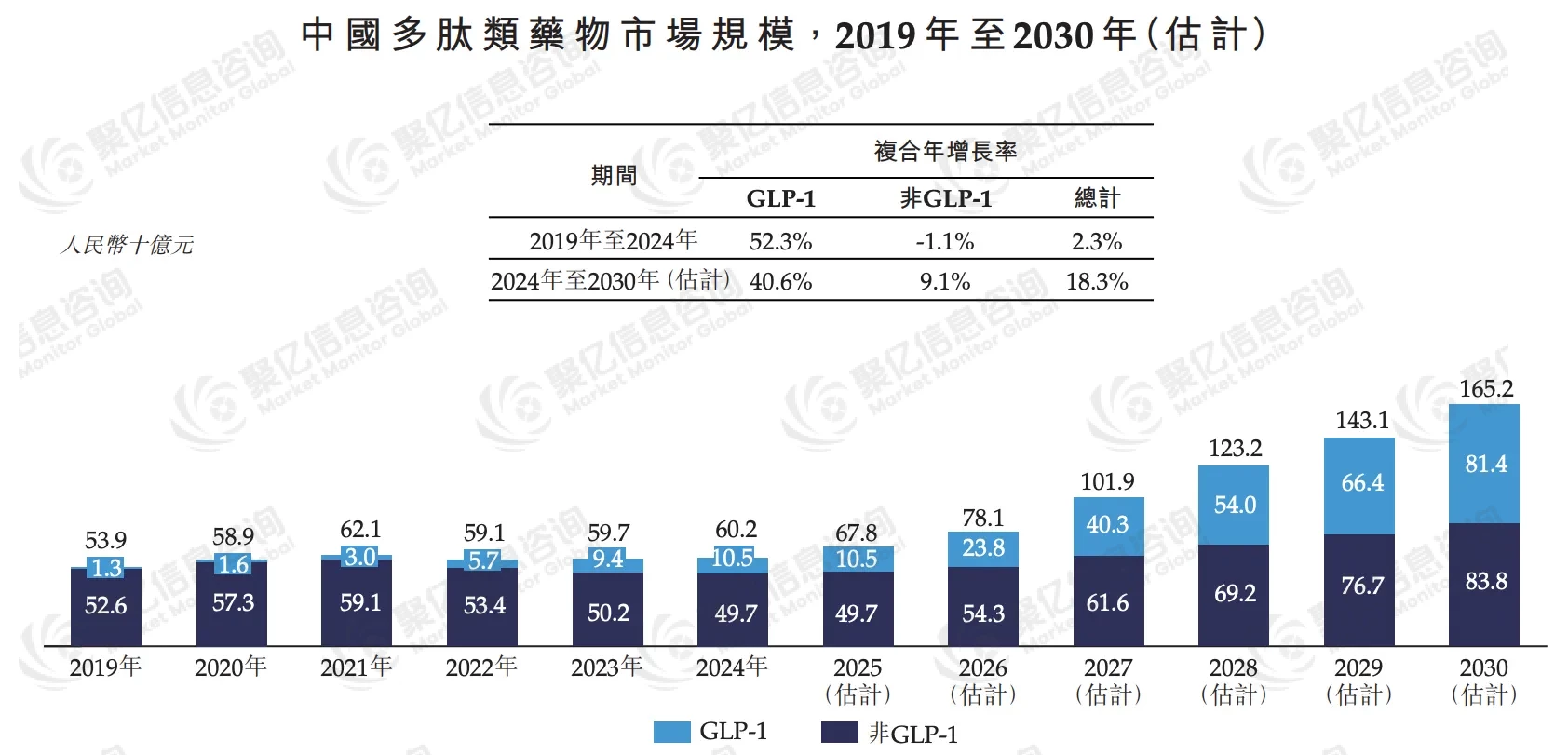

区域市场呈现梯度发展

亚太地区成为全球增长引擎,中国、印度、东南亚市场贡献增量需求的65%。中国三级医院多肽药物处方渗透率从2020年的32%提升至2025年的78%,县级医院市场年复合增长率达41%。在国际市场,欧美监管政策呈现“加速审批+严格追溯”特征,FDA推出的“多肽药物优先审评2.0计划”将创新药审批时限压缩至6个月,但要求建立全链条追溯系统。

投资机遇与战略布局

AI药物发现平台成为资本追逐热点,2025年该领域融资额同比增长320%。中研普华建议重点关注具备多肽结构预测算法的AI公司、拥有连续流合成技术的装备企业及掌握长效制剂平台的药物开发商。在递送系统领域,口服多肽技术进入商业化前夜,建议投资者关注掌握纳米晶型包裹技术的制剂企业和拥有肠道特异性载体开发能力的生物技术公司。

政策红利方面,“十五五”规划将多肽药物列为生物经济重点工程,中央财政投入超15亿元专项支持。企业可重点关注参与国家多肽原料药创新中心建设、申请重大新药创制专项及布局区域性多肽药物产业集群等政策机遇。在国际化方面,建议采取“技术输出+本地化生产”双轮驱动策略,2025年中国药企与欧美企业的技术授权交易同比增长65%,其中多肽药物占比达42%。

聚亿信息咨询通过深度调研发现,多肽药物行业正处于技术革新与市场重构的关键期。企业需把握AI驱动研发、口服递送突破、产业链国产化等核心趋势,通过技术创新与战略布局抢占市场先机。未来,随着“十五五”生物经济政策的持续落地,多肽药物行业将迎来新一轮黄金发展期。

STEP 01

STEP 01 STEP 02

STEP 02 STEP 03

STEP 03 STEP 04

STEP 04