聚亿信息咨询:2025年电磁屏蔽膜产业发展现状分析——技术突破驱动市场复苏与竞争格局演变

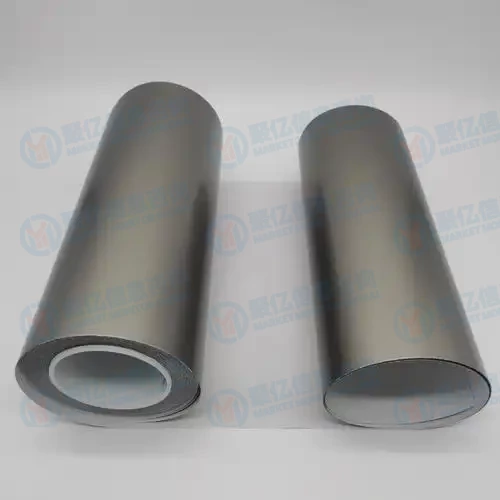

电磁屏蔽膜作为现代电子设备电磁兼容性的核心组件,其技术迭代正加速向高频化、轻薄化方向突破。当前主流的金属合金型产品通过磁控溅射工艺实现90dB以上的屏蔽效能,而微针型技术突破使插入损耗降低至0.3dB以下,较传统产品性能提升40%。聚亿信息咨询最新数据显示,2024年全球电磁屏蔽膜市场规模达98亿美元,其中亚太地区贡献62%市场份额,中国凭借完整的FPC产业链占据35%产能份额。

在5G通信基站建设周期(2023-2025)驱动下,高频段屏蔽膜需求激增。华为最新发布的Mate 70系列采用方邦股份的0.05mm超薄微针型屏蔽膜,实现5G毫米波频段99.999%的屏蔽效能。新能源汽车领域,特斯拉Model Y的电池管理系统已全面导入SKC的石墨烯复合屏蔽膜,单机用量较传统车型提升3倍。

二、政策赋能与产业链重构

国家新材料产业政策持续加码,《"十四五"电子专用材料发规划》明确将电磁屏蔽材料纳入重点攻关目录。聚亿信息咨询监测显示,2024年长三角地区产业集群获得专项补贴超12亿元,推动上游金属箔材国产化率从38%提升至51%。环保政策方面,欧盟RoHS 3.0标准实施促使水性屏蔽膜市场增速达28%,苏州瑞必得开发的生物基水性产品已通过UL认证。

产业链协同效应显著:上游方面,东丽集团在华新建的纳米级铜箔生产线投产,使金属合金型屏蔽膜成本下降15%;下游应用端,华为联合生益科技开发的LCP-MPI复合基材,将5G设备屏蔽效能提升至行业新标杆。

三、市场竞争格局深度解析

全球TOP5企业市占率达76%,呈现"两超多强"格局:

日系企业:拓自达凭借纳米压印技术占据高端市场32%份额,其0.03mm级屏蔽膜已应用于SpaceX星链终端

中企突围:方邦股份2024年研发投入占比达18%,微针型产品良品率突破92%,三星电子订单量环比增长47%

新兴势力:厦门达盛的石墨烯复合膜在可穿戴设备领域市占率达21%,成为小米最新折叠屏手机核心供应商

区域市场呈现差异化竞争:

长三角:聚焦5G基站用高屏蔽效能产品,集聚度达68%

珠三角:新能源汽车配套产能占比超40%,形成从屏蔽膜到模组的全链条供应

中西部地区:承接产业转移,环保型产品产能增速达35%

四、2025年发展趋势前瞻

技术突破方向:

纳米碳管阵列技术:实现0.1mm厚度下95dB屏蔽效能

智能响应材料:温敏型屏蔽膜可随环境自动调节屏蔽参数

3D打印工艺:使定制化生产成本降低60%

市场增长极:

AI服务器:单台设备屏蔽膜用量达15㎡,催生百亿级新市场

卫星互联网:低轨星座建设带动特种屏蔽膜需求激增

医疗电子:医用级屏蔽膜市场规模年复合增长率达28%

产业生态重构:

垂直整合加速:80%头部企业向上游材料领域延伸

标准体系完善:《高频电磁屏蔽材料测试规》等12项国标即将出台

跨界融合创新:屏蔽膜与散热模组一体化解决方案商用落地

五、企业发展策略建议(聚亿咨询模型)

技术突围路径:

建立"基础材料+工艺创新"双轮驱动体系

重点布局柔性电子、光通信等新兴领域

构建专利防御体系,核心专利布局密度需达15件/亿元研发投入

市场拓展策略:

建立"金字塔型"产品矩阵:基础款(40%)+中端款(35%)+旗舰款(25%)

深耕垂直场景:医疗设备屏蔽方案毛利率可达58%

海外市场布局:重点突破东南亚汽车电子、中东通信基建市场

供应链优化方案:

建立双源供应商体系,关键材料库存周转率提升至8次/年

引入AI排产系统,使产能利用率提升至85%以上

发展循环经济:废膜回收率目标设定为90%

六、结语

在5G-A/6G技术演进、新能源车渗透率突破50%的双重驱动下,电磁屏蔽膜产业正迎来结构性机遇。聚亿信息咨询建议企业把握纳米材料产业化窗口期(2025-2027),重点布局高频高速、生物医疗等战略新兴领域,通过技术标准制定构建竞争壁垒。随着《中国制造2025》高端材料专项补贴加码,行业集中度将持续提升,具备核心技术突破能力的企业有望在2026年迎来盈利拐点。

STEP 01

STEP 01 STEP 02

STEP 02 STEP 03

STEP 03 STEP 04

STEP 04