聚亿洞察:2025年水下机器人行业发展现状及未来趋势深度剖析

水下机器人作为可以在水下高效作业的智能设备,在慢慢取代与辅助人类完成各类水下极限任务。其靠水下目标探测与识别、水下导航定位、水下通信等其他前沿技术,在水下打捞救援、探测、资源开采及娱乐等其他多个领域发挥着关键作用。

行业发展现状

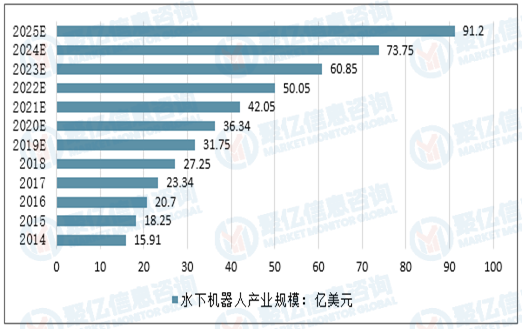

政策与需求双轮驱动,市场规模迅猛扩张

在全球海洋战略深入推进的背景下,水下机器人成为探索深海资源、保障海洋安全的核心工具,有力推动海洋经济高质量发展。近年来,深海矿产开发、海洋环保、军事防务及消费级娱乐等多元化需求持续释放,促使水下机器人市场规模快速增长。技术的迭代升级,如自主导航、仿生推进、AI 算法等,与政策红利相互叠加,加速了产业链的成熟。以中国为例,“十四五”规划明确提出建设海洋强国,地方政府通过专项基金、税收优惠等政策引导产业集群化发展。同时,深海资源开发(如多金属结核、稀土等)的迫切需求,以及海洋塑料污染治理的刚性需求,为水下机器人应用开辟了百亿级赛道。

技术突破与市场扩容并行,应用场景不断拓展

当前,水下机器人行业技术突破与市场扩容齐头并进。从技术路径看,产品形态正从传统的遥控式(ROV)向自主式(AUV)和仿生机器人转变。仿生水下机器人模拟鱼类高效推进机制,结合 AI 算法,在复杂洋流环境中的作业效率提升 40%以上。国内企业在 SLAM(同步定位与建图)、深海通信等关键技术领域的专利数量已占全球总量的 35%,国产化替代进程显著加快。

在应用场景方面,消费级市场异军突起。便携式水下无人机价格下探至千元级,2024 年双十一期间某电商平台销售额同比激增 300%,部分单品销量突破 10 万台。消费级产品不仅用于潜水摄影、渔业养殖,还拓展至水下娱乐与教育领域。工业级需求同样强劲,深海采矿机器人市场规模在 2024 年已达 28 亿元,预计 2030 年突破百亿;环保领域的水下清洁机器人通过 AI 识别系统,将海洋塑料污染打捞效率提升 20 倍以上。

市场格局“一超多强”,中国企业加速崛起

全球水下机器人市场呈现“一超多强”态势,美国 Teledyne、挪威 Kongsberg 等企业主导高端市场。但中国企业如云洲智能、深之蓝等凭借性价比优势快速崛起,消费级产品占据全球 30%市场份额,技术差距从 10 年缩短至 3 - 5 年。国内已形成珠三角、长三角两大产业集群,涵盖材料、传感器、推进系统等环节。例如,深圳某企业的钛合金耐压舱体成本较进口产品降低 60%,带动整机价格下降。

行业面临的挑战

技术瓶颈制约发展

在极端环境下,水下机器人的可靠性与自主决策能力仍需提升。深海高压环境对材料耐压性、能源续航提出极高要求,而高性能水下机器人的研发成本居高不下。

成本问题限制普及

消费级产品虽价格下探,但工业级设备高昂的研发费用限制了其普及程度。

政策标准不统一

国际间法规与标准不统一,给跨国合作带来阻碍。

人才缺口显著

跨学科复合型人才短缺,制约了行业的创新发展。

未来发展趋势

智能化与仿生学深度融合

AI 驱动的自主决策系统将成为主流,预计 2030 年占比市场 70%。仿生机器人将进一步优化流体力学设计,降低能耗并提升机动性。

集群协作与海空一体化

多机器人协同作业成为趋势,如 10 台 AUV 集群执行海底测绘任务耗时仅为单机的 1/5。无人机与水下机器人联动模式已在珊瑚礁监测中应用,实现全维度数据采集。

跨界应用拓展边界

水下机器人将与元宇宙、文旅等其他领域结合,如水下机器人直播珊瑚礁生长并搭配 VR 技术打造沉浸式海洋馆,单日客流超万人次。

水下机器人行业作为海洋经济的战略支点,正在高速发展与深度变革的交汇期。而聚亿信息咨询会一直关注该行业的动态,为行业发展提供专业的数据支持和战略建议。在未来由于技术不断进步,水下机器人将在海洋资源开发、环境治理等其他领域发挥更重要的作用,中国企业也有希望在全球竞争中占据其中一个席位。

STEP 01

STEP 01 STEP 02

STEP 02 STEP 03

STEP 03 STEP 04

STEP 04