聚亿信息咨询:2025年电感器件行业发展现状及趋势分析 —— 技术升级与国产替代双轮驱动

电感作为电子设备的核心基础元件,是导线内通过交流电流时在其内部及周围产生交变磁通,且导线磁通量与产生该磁通电流的比值。电感器也称为电感线圈,它基于电磁感应原理制成,由导线在绝缘管上单层或多层绕制而成,导线之间相互绝缘,绝缘管既可以是空心的,也可包含铁芯或磁粉芯。在电子设备 “稳压、滤波、抑噪” 三大功能实现中,电感器发挥着不可替代的作用,被广泛应用于 5G 基站、新能源汽车、物联网终端等各类电子设备中。

一、电感器件行业政策支持

随着我国电感器件行业的不断发展,国家出台了一系列相关政策,为行业健康发展保驾护航。《关于印发全面推进质量强市建设实施方案的通知》明确指出,在通信设备、电力装备、智能终端以及基础零部件、电子元器件等重点产品领域,组织实施工艺优化和关键共性质量技术攻关。聚亿信息咨询分析认为,该政策将加速电感器件行业的技术升级,推动企业在高频化、微型化等关键技术领域实现突破,为行业高质量发展提供有力的政策支撑。

二、电感器件行业产业链分析

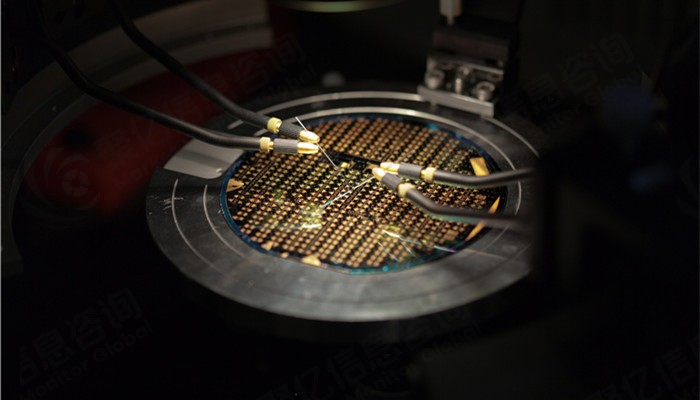

电感器件产业链呈现出清晰的 “上游原材料与设备 — 中游制造 — 下游应用” 结构。上游原材料主要包括银浆、铁氧体粉、磁芯、介电陶瓷粉、铜杆等,其中铜材和铁氧体磁芯在原材料成本中占比较高,分别为 38% 和 25%-30%。2024 年,电解铜年均价格达 69,820 元 / 吨,同比上涨 12.7%,铁氧体磁芯平均采购价格为 8.7 元 / 千克,同比上涨 9.4%,原材料价格波动对行业成本构成一定压力。生产设备则包括绕线机、折弯机、测包机等,其中全自动绕线设备的应用能有效提升生产效率。

产业链中游是电感器件的制造环节,当前正朝着智能化、精密化方向发展,低温共烧陶瓷(LTCC)工艺和三维立体绕线技术的应用日益广泛,推动产品性能不断提升。下游应用领域广泛,涵盖计算机、通信设备、汽车电子等,其中通信设备占比最大,约为 45%,汽车电子领域增长迅速,成为行业新的增长点。

三、电感器件行业发展现状

在 5G 通信、新能源汽车、物联网等产业快速发展的驱动下,我国电感器件市场规模持续扩大。数据显示,2024 年中国电感器件行业销售额约为 380 亿元,聚亿信息咨询预测,2025 年这一规模将突破 430 亿元。从产品结构来看,高频化和微型化成为重要发展方向,工作频率突破 3GHz 的高频电感器和 0402 及以下尺寸的微型化电感器占比不断提升,满足了高端电子设备对高性能元器件的需求。

从应用领域看,通信设备仍是最大市场,随着 5G 基站建设进入第二阶段,全球宏基站数量预计从 2025 年的 650 万座增至 2030 年的 920 万座,单基站高频电感器用量较 4G 基站提升 3 倍以上,将持续拉动电感器需求。汽车电子领域表现亮眼,随着新能源汽车的普及和自动驾驶技术的发展,单车电感器用量从 2024 年的 186 颗增至 2030 年的 350 颗,其中高频型号占比大幅提升。

四、电感器件行业竞争格局

中国电感器件行业企业大致分为三个梯队。第一梯队以 TDK、村田为代表的日本企业和奇力新、顺络电子等中国领先品牌为主,这些企业布局多种类型电感器件产品,技术实力雄厚,在中国市场占据较高份额。预计到 2027 年,全球前五大厂商(TDK、村田、太阳诱电、顺络电子、Vishay)市占率将突破 72%。

第二梯队是国内上市企业,包括麦捷科技、风华高科、振华富等,它们在细分市场具有一定竞争力,不断加大研发投入,提升产品性能。第三梯队则是规模相对较小的制造企业,主要专注于中低端产品市场。

重点企业方面,深圳市顺络电子股份有限公司表现突出,其产品广泛应用于通信、汽车电子、工业及控制自动化等领域。2024 年公司电子元器件收入约为 58.96 亿元,凭借在车载级产品领域的突破,预计 2026 年车规认证产品营收占比将从 2023 年的 18% 提升至 34%,展现出强劲的发展势头和国产替代能力。

五、电感器件行业发展趋势

未来,中国电感器件行业发展将围绕技术升级、应用领域拓宽、国产替代等方向展开。技术上,高频化(工作频率突破 3GHz)与微型化(0402 及以下尺寸占比超 60%)将持续深化,LTCC 工艺及纳米晶合金材料的应用加速迭代。同时,面向 6G 预研的 THz 频段电感器原型开发、智能制造升级以及绿色生产工艺将成为重要研发方向。

应用领域方面,新能源汽车有望成为电感器增长最快、规模最大的细分市场,随着 800V 高压平台普及和自动驾驶级别提升,对功率电感器的需求将大幅增加。国产替代进程将不断加快,国内厂商通过自主研发磁性复合材料与三维绕线技术,在高端产品市场的竞争力持续增强,预计到 2030 年,中国高频电感器自给率有望从 2024 年的 43% 提升至 65%。聚亿信息咨询认为,在技术创新和市场需求的双重驱动下,电感器件行业将迎来广阔的发展空间。

STEP 01

STEP 01 STEP 02

STEP 02 STEP 03

STEP 03 STEP 04

STEP 04